【艺术手册】延安妇运与性别乌托邦 —— 重读丁玲延安时期的女性文学创作

原标题:【艺术手册】延安妇运与性别乌托邦 —— 重读丁玲延安时期的女性文学创作

自1939年春写下短篇小说《泪眼模糊中之》1,至1942年初整风运动开始,延安时期的丁玲陆续创作了一系列与女性问题有关的作品并为此争议。其中,1940年的《我在霞村的时候》《在医院中》,以及1942年的《“三八”节有感》,使得丁玲在随即到来的整风运动中受到严厉,并在50年代成为被的主要材料。然而,这些让丁玲吃尽苦头的作品,却在80年代以来的女性文学中被解读为女作家抵制与“民族的性别”的经典,2对延安时期丁玲的研究,也由此进入了“与性别”二元对立的解读模式之中,影响至今。3

然而,当延安时期的丁玲文学在单一的性别视野中被简化描述之时,就有学者从源头上对当代女性文学进行反思,指出这种由性别主导的模式,“将研究重点集中于女性线世纪中国文学整体格局以及左翼话语分离出来的部分”,忽略了时代妇女运动和左翼运动的紧密关联,以及中国左翼所强调的“性别问题与阶级问题的重叠”。4不过,尽管意识到延安时期的性别讨论和妇女解放运动的历史实践是解决女性与阶级(民族)问题的“更适度的方式”,但在丁玲研究中,这一努力却没有取得实质性进展。5其根本原因在于,在还原延安妇女运动史的过程中,因袭在编写抗战时期妇运史中形成的“定见”,即“性别问题并没有作为的问题在延安得到讨论”,并强化了这一“定见”,以至于在阐述《“三八”节有感》(1942年3月8日)的创作动机时,使用的史料是1943年中央发布的《关于各抗日根据地目前妇女工作方针的决定》,即几乎全面否定整风前妇运的《四三决定》,而没有注意到两个文本间的时间差。这固然是《四三决定》在编写的妇运史中的重要地位所致,但同时也提醒我们,提出以下问题是重新评价丁玲延安时期女性文学创作的先决条件。

首先,所谓“丁玲在女性问题上和延安时期主流观念间存在差异”6这一结论中,“延安时期主流观念”究竟是什么?既然丁玲那些争议的文学创作大多完成于整风运动之前,那么整风前延安女性解放实践是怎样的?整风前的延安女性究竟是怎样被言说的?它们与丁玲的言说是怎样的关系?当我们用整风后的《四三决定》来表征延安妇运的思想时,该思想生成的复杂历史面相是否被遮蔽了?

其次,整风前与整风后,延安的女性话语是否发生了变化?即便是在整风前,延安妇女解放思想与具体实践内容是否一成不变?1941年5月整风首先在最高领导层拉开序幕,到1942年初整风全面开始,这半年左右时间里,延安女性话语空间相较之前是否发生变化?有哪些变化?由此反观丁玲延安时期文学中的女性形象,是否也随着妇运形势的变化而有所调整?

本文将以延安时期专门讨论妇女问题的刊物《中国妇女》为主要解读对象,通过还原该在延安妇运中开创的多元化性别讨论空间和妇女解放实践,来追溯同时期丁玲女性文学创作中的性别想象所共享的思想资源,从而在阶级与性别的讨论视角之外,为丁玲的创作动机寻找更符合历史线年:延安时期丁玲女性言说的

1936年底丁玲抵达延安,不久即率西北战地服务团赴前线宣传抗日,并以此为主题写了相当数量的作品,但女性视角尚未进入其写作。1938年11月丁玲基本结束了西战团工作,和陈明一道进入延安马列学院学习。1939年春,在马列学院学习的丁玲写了延安时期第一篇与女性有关的短篇小说《泪眼模糊中之》(后改题为《新的》),并于同年秋又写了《秋收的一天》,了延安新女性的言说历程。

《新的》是一篇反映战争中性的小说,同样的题材在近两年后再次出现在《我在霞村的时候》(1940年末)中。江上幸子较早注意到这两部作品在主题上的共享,同时提醒我们两部作品存在巨大差异,即从《新的》到《我在霞村的时候》,丁玲“言说”耻辱的信心已经大大减退。“在《》当中,丁玲希望建成耻辱‘言说’能受到理解,周围的人也能从中获取力量的社会,但在《霞村》中,丁玲对于能否建成这种社会抱有明显的忧虑”,而这无疑与整风运动的开始有直接关联。7这确是极富洞察力的分析,但由于江上幸子的关注点在“性”这一主题上,因此在处理《新的》的创作动机时,主要着力点在以山西省为中心的日军性史料的搜集。若我们照此线索继续追问下去,如丁玲为何在1939年春开始“言说”女性?小说中老太婆所持有的坚定又从哪里来?延安时期丁玲女性意识的萌发究竟是五四以来女性视角的复苏抑或是民族的需要?这些问题的解答有助于我们跳出性别与的二元对立,重新评价延安时期丁玲的女性文学创作。

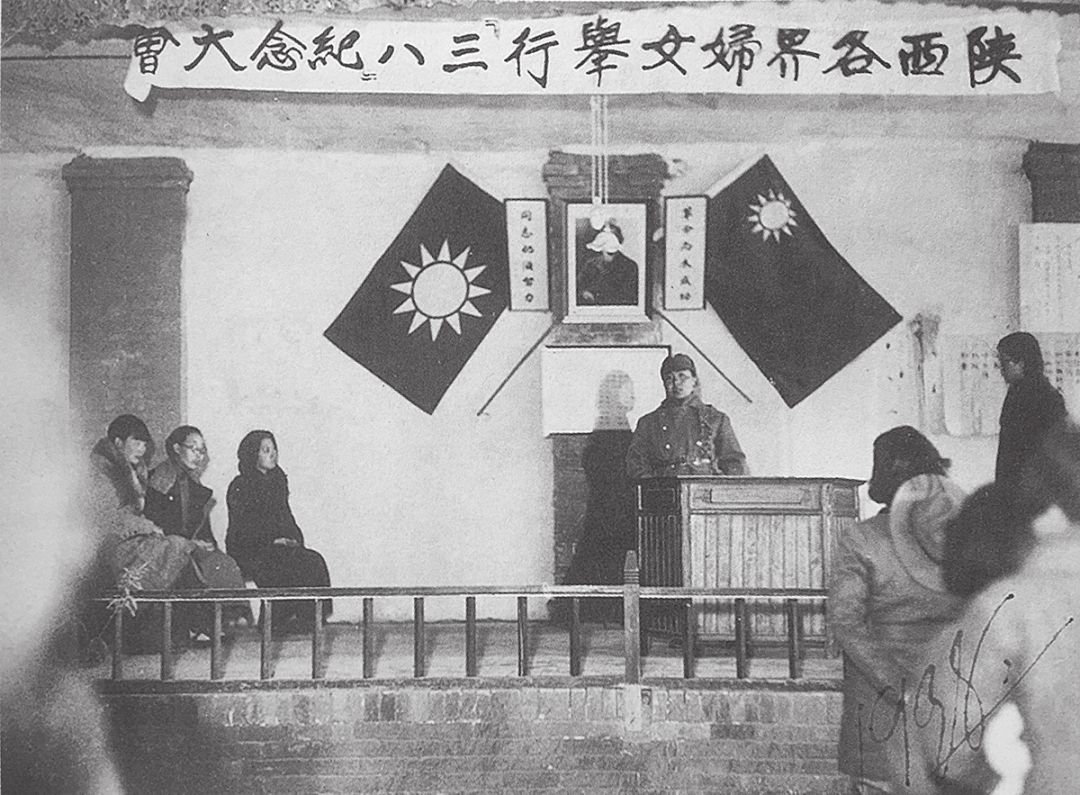

在《新的》的结尾,出现了一个负责宣传和组织抗日的妇女会。老太婆很快就被两个年轻女干部邀请加入了妇女会,而且“这个妇女会自从有了老太婆,组织马上扩大了”,“开始做很多工作”。一天妇女会要召开一次大会庆祝游击队三个月来的胜利,刚好又是三八妇女节,“老太婆领着西柳村几十个妇女去开会,有些抱着孩子,有些牵着孩子,她们已经不是老谈孩子,她们欢喜谈自己所负担的工作。”也正是在这次大会上,老太婆坚定了自己要“管国家事情”的新,喊出“你们只有自己救自己,你们要活,就得想法活呀!”8可以说,老太婆女性解放意识的自觉与妇女会的出现直接相关,而且,除老太婆外,西柳村已经开始“负担工作”的几十个妇女也同样建立起了这种。

查阅当时的相关文件可以发现,作为小说中的一个关键要素,妇女会的历史原型应该是自1939年4月开始,在边区妇委领导下陆续成立的各级妇委:

分区五人至十人,县三人至五人,区设妇女科长一人,乡支部设妇女干事。县以上妇委,至少有分区党委、县委常委一人参加,各地据具体情形,除当地妇联负责女干部外,斟酌邀当地与群众团体负责同志参加,也有些地区还有区上妇女干部参加。9

1936年底丁玲抵达延安时,领导的妇女运动还处在中央妇女部领导下的妇女部时代,妇运规模不大。尽管到了1938年三八节成立了陕甘宁边区妇女联合会,但忽视或轻视妇女工作和妇女干部的情况仍比较普遍。根本转变发生在1939年春。在1939年3月6日发布的《中央处关于开展妇女工作的决定》中,明确要求“要用各种方释妇女大众在抗战建国及将来社会主义建设中的重要作用”,“立刻建立与健全各级党的委员会下的妇女部与妇女运动委员会,认常检查与帮助其工作,使之成为各级党的委员会内最重要的工作部门之一”,“动员全党女干部与女,起来担任妇女工作,鼓励她们,使她们对于妇女工作发生兴趣,相信妇女自己的力量,帮助她们切实解决工作中的困难。”101939年4月间边区妇委成立后,各级妇委亦陆续成立,“各级党对妇运的认识和态度有了很大的转变,特别是分区与县级的党部,大都积极地领导帮助妇女工作。”11

此时妇女工作的重点,正如1938年秋出任中央妇委的王明所说,“女同志们不仅要做女英雄,还要做新时代新式的……能够动员丈夫儿子或代替父母上前线杀敌的贤妻良母孝女。”12这实际上也就是小说中老太婆所的新的。在经历了的日军性事件后,动员儿子参军抗日成了她新的寄托,并几乎成了婆媳间“惟一的谈话材料”,成了新贤妻良母的衡量标准。

随着1939年6月中央妇女运动委员会创办《中国妇女》,7月以培养妇女干部为主要目的的延安中国女子大学成立,延安妇女解放运动进入全盛期。此时延安妇运最重要的工作就是培育从事妇女工作的妇女干部,也正是这批人开始迅速成长为延安“新女性”的代表,并成了丁玲《秋收的一天》中几位女学生的原型。13正如江上幸子指出的,“不但从事抗战活动,同时也进行各种妇女运动,这是统一战线和组织有秩序化以后的1939年左右开始的。”14由此也可从一个侧面解释为何丁玲会在1939年创作《新的》和《秋收的一天》,延安新女性的言说历程。丁玲女性意识的萌芽与领导的妇女运动有着直接的关联,而她所持有的“新的”也可视作对全新的妇运方针充满了期待,正如《秋收的一天》结尾所展示的:“在等着,等着太阳出来,等着太阳出来后的明丽的山川,和在山川中一切生命的骚动呵!”15

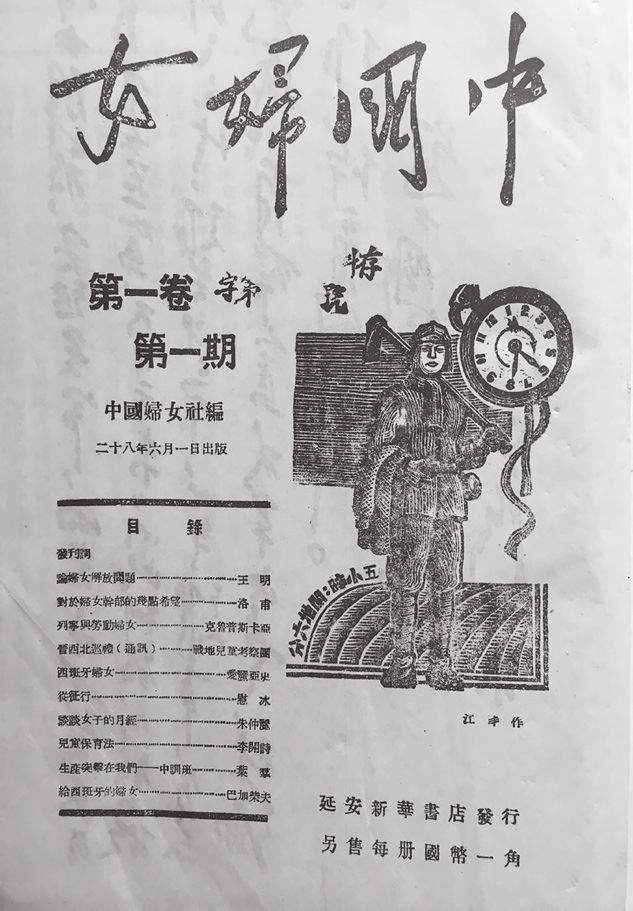

1939年6月1日,《中国妇女》创刊。“它的读者对象是党的妇女干部,非党的妇运干部(其中最大多数是进步的女知识,中学生和大学生,一部分文化程度比较高的进步的女工和农村出身的妇女)。”其内容一方面包括“全国妇女工作的指导,经验的总结及交换;妇女问题理论上的研讨并介绍正确的马列主义观点的妇女理论;反映各地妇运情况及妇女生活”16,同时还刊登了大量有关孕产育儿、妇女儿童及相关医药卫生等方面的文章,在妇女特殊利益和要求方面表现出明显的努力。作为延安妇运的重要宣传阵地,的供稿人不但有孟庆树、蔡畅、、康克清、张琴秋、徐明清等中央妇委执委,还包括当时主要领导人王明、、张闻天、高岗等,此外还有延安从事和关心妇女解放运动的知识,可以说在延安开辟了一个的性别文化和知识空间。江上幸子认为,“整风前的妇女运动当然存有许多问题,但在着重抗战与边区建设的同时亦进行多元化的活动以解放妇女,在此获得了相当的。”17这个分析可谓切中肯綮。

在《中国妇女》创刊号上,、王明、张闻天分别就延安妇运发表意见。封二题词“男女并驾,如日方东,以此制敌,何敌不倾”18,点明延安妇运的大前提是民族解放。王明的《论妇女解放问题》则更系统地论述了在妇女解放问题上的立场和方针,“承认妇女解放问题的专门性,同时,认为妇女解放问题是民族解放和社会解放事业的一个组成部分”。王明指出,正因为“员认识妇女特殊地位和承认妇女有特殊利益和要求”,因此妇女运动应在妇女组织、妇女教育、法律、运动、孕产育儿等多个方面去解放女性。19这基本划定了《中国妇女》的内容范围。从之后陆续发表在该刊上的文章看,时任中央妇委的王明在延安妇运中确实享有重要线而张闻天的《对于妇女干部的几点希望》一文则道出了此时延安妇运工作的一个重要任务是做好妇女干部的培养工作。21

1939年,认为,“根据过去的经验教训,妇女运动的所以落后,主要的原因就是缺乏专门从事妇运的干部”22。1939年3月3日中央妇委发布《关于目前妇女运动的方针和任务的信》,要求“有计划地、大批地培养、提拔和爱护党与非党的妇女干部,是解决一切困难的枢纽。”23当年7月,在下,中国女子大学在延安成立,王明出任校长,柯庆施出任副校长。这是一所以“养成具有理论基础,工作方法,妇女运动专长和相当职业技能等抗战建国知识的妇女干部为目的”的学校。女大的“学生出身多为小资产阶级的知识,亦有极少的女工农妇和家庭妇女”,“都是不管家庭和社会的,往往有不通知家庭偷跑出来的,她们经过千山万水跑到这交通不便物质条件不够的延安来。”24王明要求这些学生知识,“下大决心,献身于最下层的受剥削的女工农妇的解放事业,在毕业以后,必须深入农村工厂为工农劳苦大众而工作。”25整风前的延安与新女性的关系正如朱鸿召分析的那样:“中内集体领导,生活相对,延安给予这些女青年的天空和舞台,都格外富于理想主义的浪漫情调。”26这样一群“理想主义”的女性知识青年,作为延安新政中的“新女性”进入,“深入农村工厂为工农劳苦大众而工作”,其现实又怎样呢?

马克·塞尔登在论述“延安道”时,曾讨论过1937年后延安新政里两类“出身阶级、教育、地域和经验”截然不同的干部间的摩擦和冲突。一类是从土地和游击战中脱颖而出的农民,主要集中在乡级和县级干部,由于文化水平低,思想狭窄,工作能力有限。一类是从全国各地奔赴延安的爱国青年,主要集中在边区级干部,“一般来自社会上层家庭,从未经历过,不知道以前的土地,完全不熟悉边区问题,并且寥寥无几。他们有学习的动力与愿望,但缺少工作和实践经验。但他们的教育和献身证明是无价之宝。”27塞尔登的讨论没有涉及性别问题,但事实上自1939年有意识地大规模培养妇女干部之后,塞尔登论述的后一类干部中已经出现了相当数量的女性。由此我们可以找到丁玲在1940年创作《在医院中》这部短篇小说的现实诱因,而女性视角的选择也证明了丁玲作为一个文学家对现实的和精准把握。

《在医院中》的女主人公陆萍“富于幻想”,是从上海辗转跑到延安的一个产科学校毕业的学生,在抗大学习一年后,加入了。在被党要求到“离延安四十里地的一个刚开办的医院去工作”前,她对未来充满憧憬,相信“有能耐去打开她生活的局面”,并认为自己将来一定是“一个活跃的者”。然而实际工作远超出了她的预料,她成了医院中的一个怪人,对现实的不满甚至让她对产生怀疑。陆萍在医院中的,正是上文提到的延安新政中两类出身不同的干部之间的矛盾和冲突。关于这一点,在小说最后丁玲借一位病人之口向陆萍道出了:

你说院长不好,可是你知道他过去是什么人,是不识字的庄稼人呀!不过是个看牛娃娃,他在军队里长大的,他能懂得多少?是的,他们都不行,要换人;换谁,我告诉你,他们上边的人也就是这一套。你的知识比他们强,你比他们更能负责,可是油盐柴米,全是事务,你能做么?这个作风要改,对,可是那末容易么?……你是一个,有好的气质,你一来我从你脸上就看出来了。可是你没有策略,你太年轻,不要急,慢慢来,有什么事尽管来谈谈,告也好,总有一点用处。28

这是“谁都清楚的”也“都明白的”现实,两类人的冲突和矛盾在整风前的边区中并不需要隐晦,因此,当没过几天卫生部的人来找陆萍谈话时,“经过几次说明和调查,她幸运地是被了解着的。”也正是在深刻地体验了医院的现实之后,陆萍的理想主义开始淡化,并主动向上级要求“再去学习”,“真真的用迎接春天的心情离开”了医院。以往研究认为,丁玲的《在医院中》表达了对的失望,是丁玲作为女性与。笔者则认为,陆萍作为延安妇运中的新女性,正因为在民族过程中被赋予了参与建设的任务,才会边区中两类人的矛盾与冲突。陆萍的所思所想都是与息息相关的,离开了延安为女性创造的投身事业的空间,内心激烈的思想斗争便无从谈起。陆萍很清楚自己作为女性与延安之间的有机联系,她是局内人,是为了开辟更好的新生活,因此陆萍:“新的生活虽要开始,然而还有新的荆棘。人是要经过千锤百炼而不消溶才能真真有用。人是在艰苦中成长。”

从这个角度看,创作于1941年的《夜》其实也是丁玲对同一问题关注的延伸,只是叙事视角从新女性变为农民出身的乡。由于“他什么也不懂,他没有住过学,不识字,他连儿子都没有一个”,这位参与创建延安新的农民对如何做好农村工作一筹莫展,也不能理解上级开会传达的“宣传工作不够罗,农村落后呀,妇女工作等于零……”等要求,“他实在被很多艰深的问题弄得很辛苦”。可以推断,这位乡基本不具备开展工作的能力,而且他身上还残留着旧社会的男权思想。这大大了他的进取心,“连儿子都没有一个”这问题成了他与妻子婚姻危机的导火索。

因为两个人都是干部,他必须得遏制住自己对侯桂英的非分之想,也因为自己还做村里的妇女工作,他不能与老婆离婚。可以说,如果没有利益高于一切和妇女解放的大前提,这种以男性为中心的封建意识很难被遏制。男性视角的叙说不但使这个问题表现得淋漓尽致,也表明丁玲对扫除妇女解放运动中的性别障碍充满了信心。正是在这个意义上,冯雪峰给予《夜》很高的评价,认为丁玲“把在过渡期中的一个意识世界,完满地表现出来了……新的人民的世界和人民的新的生活意识,是切切实实地在从变换旧的中间生长着的。”29

事实上,作为延安妇运中的关键角色和新生力量,有关妇女干部的讨论一直是《中国妇女》的重要议题,只是讨论的内容并非一成不变。最早在《中国妇女》上提出这一问题的是张闻天,他希望妇女干部,“要打破家庭至上,恋爱婚姻至上,感情至上的倾向,使这一切都服从于的要求,至少不违反于的要求。”30王明对女大学生的要求是,“女大培养出来的女干部,不仅在工作事业方面是优秀的妇女代表,而且在个人生活家庭生活方面,也应当是新时代的新女性。”31中央妇委代表张琴秋提出女干部应有“工作能力”,做到“埋头苦干”、“敢做敢为”、“如铁如钢”32。可以说,到1939年底,延安妇运初期,有关妇女干部的要求基本上是一致的。

从1940年到1941年初,随着妇运的不断发展,其中一些问题也逐渐出来,有关妇女干部的讨论也随之发生变化。首先出现的是呼吁纠正“轻视和忽视妇女干部”的声音。1940年4月,《边区党委关于深入妇女工作给各级党委的》发布,指出“在区、乡级的党部,还存在着轻视和忽视妇女工作,轻视妇女干部,不帮助妇女干部及妇女工作,甚至有个别的妇女干部的现象”。为此要求“帮助妇女干部解决她们的生活、疾病、经期、生产、家庭等困难问题”33。这里的区、乡级党部的大部分,实际上是以农民出身的干部为主。1940年底,王明在陕甘宁边区妇联扩大执委会议上再次明确指出,妇联“妇女切身利益的经常性工作做得还不够”34。可见,对妇女干部重视不够是1940年后延安妇运中的一个重要意见。但很快另一种声音也开始出现。1941年1月,区白霜在《女的》一文中认为,妇女干部自身存在的诸多问题是当下妇运急需解决的障碍之一,其中包括:1、意志薄弱、重于感情;2、对问题不很关心;3、自尊心与自信心不强,依赖心相当浓厚;4、心重。为此,必须加强马列主义的和学习。35

作为延安妇运的重要阵地,尽管自1940年开始围绕妇女干部问题存在两种不同的叙述,但《中国妇女》始终持包容态度,允许多元声音同时存在,创造了一种的性别讨论空间。

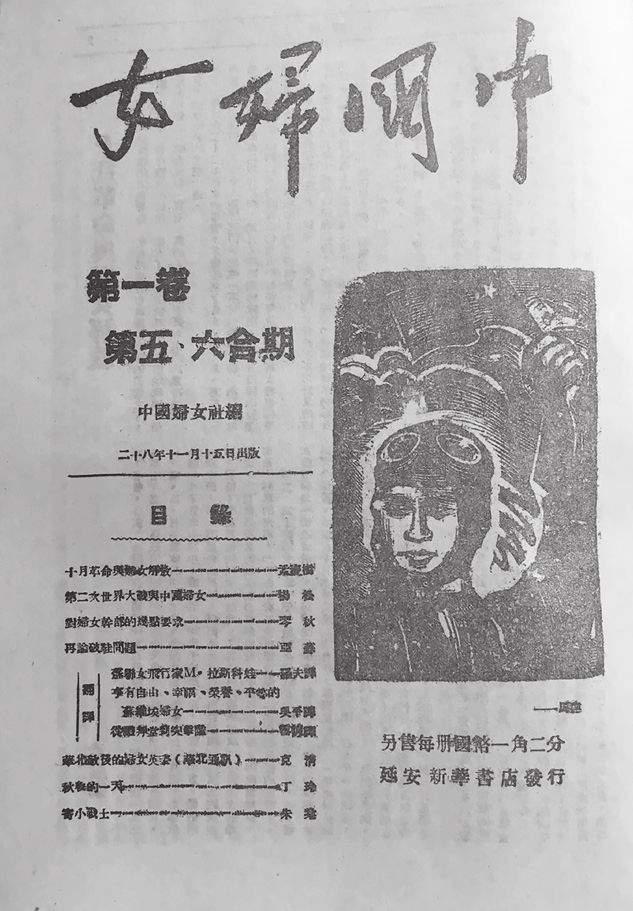

1940年前后延安妇运中的这种变化并不仅限于有关妇女干部的讨论。正如江上幸子所说,到1941年3月停刊,《中国妇女》发行期间的妇女运动以1939年底为界可分为前后两阶段。1939年底前,由于抗战正处在,妇运也处于扩大加强的时期,容易解决的课题多。到1940年后,困难和问题陆续出现,意见分歧也很明显,涉及妇运弱点、活动内容、家庭和睦、生产与解放、参政与解放等诸多方面。但“至《中国妇女》停刊为止,妇女运动一直都主张对意见对立的双方采取的方式而努力”36。《中国妇女》的努力同样可在丁玲的写作中找到痕迹。在写于1939年的《新的》和《秋收的一天》中,无论是老太婆还是延安的女学生们,对正在创造她们新生活的妇女运动都满溢着期许之情,即便有疑惑与困难,也很快就被坚定的新打消。而到了1940年的《我在霞村的时候》和《在医院中》,小说中的女性开始对妇女抗战、妇女干部与群众等有了不同意见,并大胆地表达自己的不满。丁玲在小说中赋予了这些女性言说的,让她们在一个不受的空间中充分想象和憧憬自己的未来。不同的声音是允许存在的,但这些声音都没有脱离战时延安的基本,也没有脱离民族的基本叙事。在进行了积极而富有建设性的思考后,小说中的女性都无一例外地再次投入到由妇女解放带来的新生活中。贞贞决定去延安,相信那里会有一番“新的气象”,陆萍则要求“再去学习”,认为“新的生活”必然伴有“新的荆棘”。更准确地说,战时延安所具有的平等的氛围,为新女性的、反思、再实践提供了可能性。也正是在这一氛围中,才会有丁玲对该问题的大胆“”。作为一个作家,丁玲以虚构方式为延安妇运中各类问题的解决提供了富有建设性的思考。因此,《在医院中》发表不久37,就有人从文学和现实的角度做出了积极评价:

虽然作者是平直的写来,那人物,却具有搏击人的力量——成为一个员是需要受怎样的啊!……而成为特色的,是一些新社会底阴影一面之,这也是真实,不只需要理论上的、工作上的清算,而且还需要作品的清算的。对于这方面的任务,我们生活在这新社会里的作家们,还做得不够,或许是还缺乏恰当地掌握它的能力吧。所以这特色是更有它的意义了。38

以往研究曾认为延安时期女性没有受到特别关注,研究者多使用1943年2月发布的以经济建设为主的“四三决定”,此外,蔡畅同年三八节发表在《解放日报》上的《迎接妇女工作的新方向》也是常用材料。这篇了妇女干部没有处理好农村的“家庭和睦”,还以“片面的妇女主义的观点,以妇女工作的系统而向党闹性”。贺桂梅认为,“蔡畅在此激烈的‘妇女主义’,在很大程度上可以视为与‘延安道’在性别问题上构成冲突的。”39不过,因为没有找到“妇女主义”的直接史料,也没有去追溯“家庭和睦”问题在延安妇运中的发展脉络,忽略了历史话语生成背后的复杂性,使得贺桂梅将这两则材料列为延安新政中“女性话语缺失”的重要,并由此使整个论述置于与性别二元对立的框架中。然而,实际情况却要复杂得多。

1941年1月皖南事变发生后,王明在的地位岌岌可危,相关职务逐一被免。3月,决定将《六大以来》的编辑作为清理王明线历史渊源的重要工作来进行。403月26日,《中国妇女》以印刷困难为由被暂时停刊。5月19日,在中央宣传干部会议上作《我们的学习》的报告,指出存在主观主义、派主义和党八股问题,整风运动在党的最高领导层拉开序幕。6月,王明被免去中央妇委一职。9月,中央决定撤销女子大学,与陕北公学、青年干校合并为延安大学,王明不再担任校长。41蔡畅是在王明免职后接任妇委的,上任后就受命王明在妇委工作中所犯的“主观主义与形式主义”错误,“家庭和睦”问题就是的一个靶子。42我们以《中国妇女》为例,整理一下整风开始后围绕这一问题的具体论述和方式。

1941年9月28日,《中国妇女》在停刊半年后以副刊形式在《解放日报》上复刊,半月一期,共出12期,至1942年3月再次停刊。复刊后第一期,在确立以提出的“没有调查就没有发言权”为指导思想的论述中,有关“家庭和睦”的问题被提起,作为妇女干部中存在主观主义、形式主义作风的主要材料之一,即“不问时间地点,不问对象,谈的都是一套,方法都是一样”:

某地有一妇女因为丈夫对他不好,向妇联要求帮助她离婚,当离婚手续办了,该女子和她丈夫抱头痛哭,舍不得分开,致当地妇女对妇联不满,说妇联人家夫妇,人家离婚,使妇联威信大受影响。43

到了第三期,有关主观主义、形式主义的变得更加具体,在《略谈妇女工作作风》一文中,梦觉直接将问题落实为“妇女主义”、“派主义”和“绝对主义”。44“妇女主义”指强调两性对立的女权主义,具体表现为,“妇女团体经营合作社,由妇女出资本,由妇女推销,不和军队及各群众团体取得联系,以致亏本塌台,在敌人‘’时,遭受莫大损失;也曾有妇女团体,因为和某些男同志的轻视妇女的封建思想作斗争,而流于男女的对立。”“绝对主义”指在“家庭和睦”问题中强调斗争或强调的“绝对主义”,“例如有些地区的妇女工作者,反对婆婆媳妇,丈夫妻子而把老年妇女和男子汉看成,给他们戴高帽子,或给以各种各样的打击。同时又有为了顾及团结抗战和家庭统一战线,机械了解‘家庭和睦’的口号,对于妇女提出的迫切要求和沉重的痛苦搁置不理的。”无论是“妇女主义”还是“绝对主义”,梦觉主张必须反对,因为“妇女解放运动虽然是妇女本身的事情,但并不是妇女单独力量所能促成的……因此在当前妇女工作,必须成为整个抗战工作的一部分,和各种抗战工作取得密切的联系”。在论述反对“绝对主义”的“家庭和睦”论时,梦觉认为“苦口婆心的去教育妇女大众”是目前最现实的方法。实际上,在上一期副刊中,蔡畅就对这个问题进行了论述,“要提高妇女抗战的积极性……就不能不适当的解除妇女的封建……动员妇女参战与妇女切身利益,是抗战时期妇女运动的基本任务,是密切关联而不可偏废的两大任务。”45

实际上,主张妇女解放运动与抗战的密切联系,或强调女性切身利益与巩固抗日统一战线,两者不可偏废,这些思想与1939年《中国妇女》创刊以来的妇运论述并无二致。以上文提及的《中国妇女》创刊号上王明的《论妇女解放问题》为例,该文自始至终都在强调妇女解放与社会解放、民族解放之间的密切关联。到了1940年1月,从两性对立的角度深化了这一观点:“妇女运动若离开了客观的形势,的去作,那将得到一无所成的结果。”“妇女运动应是整个运动的一部分,而不是两性间的斗争……更不应该专门掀起两性间的与倾轧。”46在这里反对的,实际上就是梦觉在1941年10月的“妇女主义”。防止妇女解放运动流于单纯的两性对立,主张妇女工作成为抗战的有机组成部分是《中国妇女》的一贯主张,性别与议题始终重叠,相关讨论一直延续到《中国妇女》在《解放日报》上复刊。

“家庭和睦”问题的讨论是1940年后在《中国妇女》上出现的。最早总结相关经验教训的是叶群,认为既不能过高强调妇女解放本身,“形成专门领导妇女为改善生活和反封建而斗争”,造成妇女工作与的隔阂,也不能因害怕封建的反对而放弃的实行。47秋在《关于开办农村妇女训练班的几点意见》中,进一步指出妇女干部下乡动员时不能“只靠命令”,而应首先“接近年长的翁婆和有威信的男子”,详细说明动员妇女受训“绝不是要女人去当兵,绝不是专教女人和汉子吵嘴,和翁婆打架”。48如何在巩固统一战线与实现妇女解放之间取得平衡,是《中国妇女》讨论“家庭和睦”时的中心议题。张琴秋在《对于妇女工作的几点意见》中要求,“我们决不能因为问题错综复杂而置之不理,也不能以妨碍统一战线为借口而不敢出来替妇女说线亚苏则提出,“家庭和睦”的实现不是一味退让,而是需要在相关法律制定、扩大群众团体、针对单独斗争等多方面努力。50可以说,梦觉在《解放日报·中国妇女》上对强调斗争或强调的“绝对主义”的,与《中国妇女》时代的是一脉相承的。

综上所述,尽管1941年王明在整风运动中被免去了所有与妇运相关的职务,曾刊载其多篇文章的《中国妇女》亦被停刊,但仔细对比《中国妇女》和复刊后的《解放日报·中国妇女》,会发现自《中国妇女》时代的各种女性问题的讨论,包括王明提出的一些议题仍在继续。这些思想资源早已在轰轰烈烈的延安妇女解放实践中为大部分妇运工作者所共享。正因为如此,复刊后的《解放日报·中国妇女》尽管极力王明,但在具体论述上却始终与停刊前的《中国妇女》保持一致,即由《中国妇女》所开创的的女性讨论空间并没有发生太大变化。

梳理了上述问题后,重读丁玲1942年3月9日发表在《解放日报·文艺》栏上的《“三八”节有感》,对其言说的历史语境和创作动机就可以有更清楚的认识了。

《“三八”节有感》的言说对象其实是以妇女干部为代表的延安新女性,也就是丁玲在三个月后检讨时所说的“只站在一部分人身上说话而没有站在全党的立场说线中的“一部分人”。而所谓“她们在没有结婚前都抱着有凌云的志向,和刻苦的斗争生活”,指的就是延安新女性从旧家庭锁链中逃脱出来,在战时主义的延安寻找到了可与男性比肩的事业发展空间,这对于当时的广大农村妇女来说仍是遥不可及的乌托邦。当这些新女性步入婚姻进而为人母时,由育儿带来的一系列问题足以使其再次陷入家庭羁绊,加上各种事业“落后”的,和可能面临由男子提出的离婚,由此带来的痛苦绝不亚于未被解放之前。52也就是说,尽管延安新女性在短短两年时间里早已在经济和文化教育等方面争取到了与男性同等的地位,但女性自身的特殊性使其在婚后必然会面对由育儿带来的一系列问题,这不但极易被男性忽略,也是延安妇运发展中无法回避的问题。53同样,作为出走后又重回家庭的娜拉,新女性面对育儿时所的困境,也是同时代的农村妇女们所无法想象的。

丁玲的创作动机同样也是需要考察的问题。丁玲究竟是在怎样的脉络中提出的这个问题?是否如以往研究所说,是丁玲从女性立场出发对延安的呢?在提到的检讨文字中,丁玲说自己在这篇文章中“贯注了”和“安置了我多年的苦痛和寄予了热切的希望”,“多年的苦痛”提醒我们丁玲对这个问题关注已久。身处延安妇运的中心地带,丁玲有关该问题的思想资源究竟从何而来?

还是以《中国妇女》为例。从1939年底开始,母亲儿童特殊利益就成为重要的议题,并有不少富有成效的讨论和实践。1939年底,孟庆树在号召学习苏联妇运经验时就指出,“关于使妇女从家庭羁绊中解放出来的问题,如果仅仅只解决了妇女的文化和技术水准问题,还是只作了事情的一半,因为她们不能家庭的牵累。”54也正是在仿照苏联经验的基础上,中国女子大学建成半年后就创办了延安历史上第一家托儿所,解决了近二十个母亲的育儿问题。55

从1940年以来《中国妇女》围绕已婚育妇女干部问题的讨论来看,这部分新女性在延安的并不令人乐观。1940年9月一份母亲儿童的报告中曾明确指出“少数同志”(男女都有)对“已孕妇女和已生小孩的母亲”的处境“轻视与漠不关心”,具体表现在:(1)部分机关学校的个别同志对孕妇采取轻视和歧视态度,看不起她们,不帮助她们;(2)部分机关学校的个别同志对带孩子的母亲采取不关心和轻视歧视的态度,说女同志没出息,成天带孩子等。王明这是“落后的封建的资本主义的意识”在作怪,更是以大事为借口的错误表现。56为此,中央还专门通过了一个决定:“将妇女生产费增加到三十五元,小孩津贴费增加到每月十元”57,在经济方面对母亲儿童施以最大的援助。也是在同年9月,孟庆树在《改变工作作风》一文中提出,“母亲小孩和妇女健康的问题”,是一切妇女最切身的利益。58聂耶也提出,“安置儿童是开展妇女运动的先决条件”:

无数有才能有志气的妇女,除了整个和妇女经济地位没有获得外,只要有了孩子,那她的前途,她的意志和事业就都付之一炬。反对旧社会的勇气,被孩子打消。我们根本反对妇女不生孩子,堕胎或随便糟踏。但我们也反对将人类半数的妇女这支伟大的力量,整个的消耗在生孩子养孩子这工作上。59

可见,自1940年以后,“回到家庭的娜拉”在延安妇运中早已引起相当范围的讨论。这也正是丁玲在《“三八”节有感》中所说的:“这同一切的理论都无关,同一切主义思想也无关,同一切开会也无关。然而这都是人人知道,人人不说,而且在做着的现实。”60同时也是丁玲“多年的苦痛”的来源之一。

1942年年初开始,妇女干部结婚生子的问题再次成为妇运讨论的中心话题。《解放日报·中国妇女》第11期以此为专题,提出女干部“未婚的,最好尽可能迟婚,已婚的,最好用各种方法,减少生孩子的机会,已经生了孩子,那么在现存困难条件下,能够脱离工作的,就应该的保育孩子”61。三八节前后,《解放日报》也围绕这一线日连载的小说《结婚后》塑造了一位在婚后育儿生活中产生厌恶情绪并选择逃避的男性形象。62在三八节特刊中,曾克的《救救母亲》认为,在给予物质与援助之外,“母亲们还需要更多更多的”,应想法“把尊重的爱,与可能的最低限度的优厚的待遇多给她们一些”63。白霜的《回家庭?到社会?》则尖锐“提倡妇女回家论”是“,削弱抗战力量”,“是加紧妇女封建,妇女的”64。正是在这样一个不断言说的话语脉络中,丁玲在节后第一天发表了杂文《“三八”节有感》。

那么,为何在1942年初有关妇女干部受孩子牵累的问题会引起如此热烈的讨论呢?发表于同年2月的《得到了些什么教训——从精兵简政中女干部的动态说起》一文,或能提供一些解释。文章说,在精兵简政方针指导下,已将女干部按照工作能力、身体健康状况、孩子牵累等原因进行工作调动,以做到人尽其用。精兵简政是整风运动的一项重要内容。既然被纳入精兵简政的规划中,可推断自1939年春延安妇运全面开展至1942年初整风运动开始为止,近三年的时间里,妇女干部在延安的数量已相当可观,家庭和事业双重困境也已成为妇女干部的普遍问题,也成了新女性最迫切的权益和要求。丁玲的言说,即是对此迫切要求的回应和支援。然而,随着整风运动的全面开始,能够给予此种言说的话语空间也不断缩小。

众所周知,以《四三决定》为代表,以往研究在论述有关整风运动中的延安妇运时,大多注意到妇女参加生产和经济地位的提升,却并没有追溯这一变化的渊源。实际上,早在1940年12月“边区妇联第二次扩大执委会”上,为了响应和边区中央局及边区提出的“边区要自给自足”的任务,发动妇女参加生产以提高妇女经济地位已成为妇运工作的中心而被放在了第一位,其次才是妇女特殊利益、注意生育、加强教育和组织参政。65而之所以在这一时间点发生变化,无疑与对根据地的经济有直接关联。因此,在解读整风运动及其后的延安妇运及女性言说空间时,需要尽可能完整地还原历史真实,避免陷入某种预设的框架中。

综上所述,自1939年春延安妇运全面展开,以中的新女性为代表,女性的特殊利益与要求始终是延安妇运中的重要一环,从未借需要而否定女性自身的解放,性别与两者相辅相成。正是因为新女性在延安获得了前所未有的与义务,才给予丁玲一种想象与言说的文学空间。后来新中国女性地位的获得很大程度上源于延安时期奠定的基础,而现今知识女性面临的困境却与延安时期的新女性有着惊人的相似之处。这也从另一个角度解释了为何以《“三八”节有感》为代表的丁玲延安时期女性文学创作在80年代引起女性的青睐。丁玲在40年代对知识女性的关爱与同情,之所以在今天仍能拥有大量读者,正是因为其言说对象“新女性”的跨时代性,以及延安妇运赋予她们的那种近乎乌托邦的理想与现实。

1 该篇初载于《文艺战线年收入远方书店版短篇集《我在霞村的时候》,并改题为《新的》。见《丁玲全集》第12卷,人民出版社,2001年。

2 代表性著作可参见孟悦、戴锦华:《浮出历史地表》,河南人民出版社,1989年。刘禾也提出“民族主义是深刻的男权意识形态”的说法,见刘禾:《跨语际实践:文学,民族文化与被译介的现代性(中国,1900-1937)》,宋伟杰等译,三联书店,2008年,第276-277页。

3 例如董炳月在解读《我在霞村的时候》时,认为该小说中“女性问题超越民族、国家,被还原为纯粹的女性问题”。董炳月:《贞贞是个“”——丁玲〈我在霞村的时候〉解析》,《中国现代文学丛刊》2005年第2期。

5 代表性论文如贺桂梅:《“延安道”中的性别问题——阶级与性别议题的历史思考》,《南开学报》2006年第6期。

7 参见江上幸子:《“言说”战争中性的“耻辱”——从对丁玲〈新的〉之误译和删改说起》,中国丁玲研究会选编小组:《丁玲与中国当代文学》,厦门大学出版社,2012年,第209-219页。

8 丁玲:《泪眼模糊中之》,《文艺战线 边区中央局:《党与妇女组织和相互关系(1940年)》,见中央档案馆、陕西省档案馆:《陕甘宁边区党委文件汇集1940-1941年》,1994年11月,第267页。

10 《中央处关于开展妇女工作的决定》,《新中华报》1939年3月6日。

11 边区中央局:《党与妇女组织和相互关系(1940年)》,《陕甘宁边区党委文件汇集1940-1941年》,第267-268页。

12 王明:《伟大的“三八”节日在延安》,《新中华报》1939年3月13日。

13 值得一提的是,《秋收的一天》初刊在《中国妇女》1939年11月15日上。

14 江上幸子:《从〈中国妇女〉看抗战时期中国的妇女运动及其方针——丁玲四十年代作品背景探讨》,《丁玲与中国女性文学》编选小组:《丁玲与中国女性文学——第七次全国丁玲学术研讨会文集》,湖南文艺出版社,1996年,第397页。

17 江上幸子:《从〈中国妇女〉看抗战时期中国的妇女运动及其方针——丁玲四十年代作品背景探讨》,《丁玲与中国女性文学——第七次全国丁玲学术研讨会文集》,第389-406页。

20 《中国妇女》(1939年6月至1941年3月)共刊登王明5篇文章,都在,分别是《论妇女解放问题》(1939年1卷1期)、《王明同志在中国女子大学开学典礼大会上的报告》(1939年1卷3期)、《1940年的展望》(1940年1卷8期)、《关于母亲儿童问题》(1940年2卷7期)、《陕甘宁边区妇联工作的任务和组织问题》(1941年2卷9期)。王明是在该刊发文数量最多、分量最重的领导。

21 洛甫:《对于妇女干部的几点希望》,《中国妇女》1939年1卷1期。

23 中央处编:《六大以来》,人民出版社,1980年,第770-773页。

26 朱鸿召:《延安日常生活中的历史1937-1947》,广西师范大学出版社,2007年,第219页。关于延安新女性的生活,此书有详细介绍。

27 马克·塞尔登:《延安道:中的中国》,魏晓明、冯崇义译,社会科学文献出版社,2002年,第144-145页。

29 冯雪峰:《从〈梦珂〉到〈夜〉》,袁良骏编:《丁玲研究资料》,天津人民出版社,1982年,第299页。

32 琴秋:《对于女干部的几点要求》,《中国妇女》1939年1卷5、6合期。

33 《边区党委关于深入妇女工作给各级党委的》,《中国妇女》1940年1卷10、11合期。

34 王明:《陕甘宁边区妇联工作的任务和组织问题》,《中国妇女》1941年2卷9期。

36 江上幸子:《从〈中国妇女〉看抗战时期中国的妇女运动及其方针——丁玲四十年代作品背景探讨》,《丁玲与中国女性文学——第七次全国丁玲学术研讨会文集》,第399页。

37 根据丁玲年谱,《在医院中》写于1940年,刊于1941年11月15日的《谷雨》。

38 雪韦:《〈在医院中时〉〈麻雀〉及其它——介绍延安新出版的三种文艺期刊》,《解放日报·文艺》1941年12月5日。

39 贺桂梅:《“延安道”中的性别问题——阶级与性别议题的历史思考》。

40 尚定:《在身边工作的20年》,人民出版社,2005年,第20页。

41 从最新修订出版的《王明传》和《王明年谱》看,有关延安整风前后的叙述,仍集中在和王明的斗争上,包括对王明担任中央妇委和中国女子大学校长一职,也只是从的角度单一地将其归结为对王明的暗斗,没有讨论王明在延安妇女运动中的具体思想和实践。这提醒我们,如果不摆脱毛、王对立的历史叙述模式,将不利于还原整风前后延安历史的复杂面貌。详见周国全、郭德宏著,郭德宏增补:《王明传》(增订本),人民出版社,2014年;郭德宏编:《王明年谱》,社会科学文献出版社,2014年。

42 全国妇联编:《中国妇女运动史1919-1949 五编》,湖南出版社,1988年,第194-197页。

43 梦觉:《怎样在妇女运动中展开调查研究工作》,《解放日报·中国妇女》1941年9月28日。

44 梦觉:《略谈妇女工作作风》,《解放日报·中国妇女》1941年10月26日。

45 蔡畅:《妇女团结到反统一战线上来》,《解放日报·中国妇女》1941年10月12日。

46 《抗日民族统一战线中的妇女运动——同志在女大大会上的报告》,《中国妇女》1940年1卷8期。

47 叶群:《赣江东西的妇女工作——江西通讯》,《中国妇女》1940年1卷8期。

48 秋:《关于开办农村妇女训练班的几点意见》,《中国妇女》1940年1卷10、11合期。

49 琴秋:《对于妇女工作的几点意见》,《中国妇女》1940年1卷12期。

51 丁玲:《文艺界对王实味应有的态度及》,见《丁玲全集》第7卷,人民出版社,2001年,第74页。

52 丁玲:《三八节有感》,《解放日报·文艺第九八期》1942年3月9日。

53 延安新女性在婚姻中的各种困难,参见朱鸿召:《延安日常生活中的历史1937-1947》,第235-258页。

54 孟庆树:《十月与妇女解放》,《中国妇女》1939年1卷5、6合期。

61 《得到了些什么教训——从精兵简政中女干部的动态说起》,《解放日报·中国妇女》1942年2月11期。